Googleが検索結果画面に生成AIを組み込んだことに関する記事です。

執筆者の「まさはる」が実際にサービスの内容をチェックした上で記事にしたものです。

Googleの検索結果画面に生成AI(Bard)が表示されるようになりました。

「Search Generative Experience」(SGE)

と呼ばれているテストの様ですが、本採用されるのは既定路線だと言われています。

ニュースサイトでは割とサラッと扱われていますが、実は結構な大事件なんです。

Googleが検索結果画面に生成AI組み込んだ背景

GoogleがBardを検索結果画面に取り組むのは既定路線だった

Googleが検索結果画面に自社の生成AI「Bard」を組み込むことは織り込み済みではありました。

それは、ライバルであるMicrosoftの「Bing」がOpenAIの「ChatGPT」を既に組み込んでいるからです。

GoogleはBingより圧倒的にシェアが高い上、AIの開発もある時期までは先行していました。

それがChatGPTによって一気に逆転されたものですから、焦っているのは間違い無いのです。

Googleの動きが意外だったところ

Microsoft Bingから遅れること数ヶ月、ようやくGoogleもBardを検索結果画面に組み込んだわけです。

ただ、その組み込まれた姿を見て(少なくともウェブ関係者は)驚きました。

具体的には、

- Googleが生成AI「Bard」の出力文を、最も大事な検索結果画面に表示させたということ。

- Google最大の収入源である検索連動型広告よりも生成AIを目立つ位置(最上部)に表示させたということ。

の2点です。

Googleはご存知の通り、検索と検索連動広告で大きくなった会社です。

検索結果画面というのは、Googleの収益を支える生命線です。

その検索結果画面に自社開発とはいえ、生成AI「Bard」を表示させたということは、

- 従来の「検索」という形にこだわるとGoogleのブランド力を維持できない

- AIを組み込んだ上での収益化を模索する必要がある(今は答えが見つかっていない)

こういうことでだと思われます。

Googleほどの会社がAIにこれほどまでに追い込まれているんですね。

生成AIはGoogleの敵か味方か

生成AIは検索に取って替わる存在だと言われています。

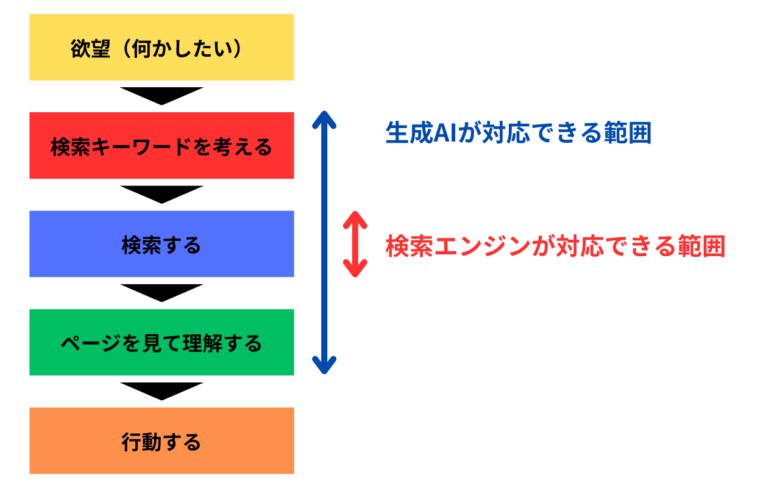

それは人間が欲望を満たすために行動に移るまでの動きの中で、検索とAIがどのように関わることができるのかを考えれば明らかです。

このように、AIは検索の代わりになるというよりも、検索も含めた行動全体をサポートできるという表現が正しいです。

確かに、AIは平気で嘘をつくとか、著作権の問題があるとか色々言われています。

ただ考えてみてください。

検索結果に表示されているサイトが全て正しいことを書いているのでしょうか?

AIの弱みなんて、言われているほど深刻なものではないのです。

検索結果画面にAIが実装されるメリット・デメリット

メリット

Googleの検索結果画面に生成AIが実装されることのメリットは、大きく分けて以下の2つです。

検索結果の理解を容易にする

生成AIがまとめた概要は、検索結果の中から重要な情報を抽出して簡潔にまとめたものであるため、ユーザーが検索結果を理解しやすくなります。

特に、検索結果の数が膨大な場合や、検索結果のページ数が長い場合は、生成AIの概要が役立ちます。

検索結果の拡充

生成AIは、検索結果の中から重要な情報を抽出するだけでなく、それらの情報を新たな視点で組み合わせて新たな情報を生成することもできます。これにより、検索結果がより充実し、ユーザーのニーズをより満たすものになる可能性があります。

デメリット

デメリットは以下の2つです。

生成AIの精度が低い場合がある

生成AIはまだ開発途上にあり、精度が完璧ではないため、誤った情報を生成してしまう場合もあります。

また、生成AIの概要が、検索結果のページの一部を反映していない場合もあります。

生成AIの偏りが生じる場合がある

生成AIは、トレーニングに使用したデータの影響を受けるため、生成AIの概要がトレーニングデータに偏りがある場合もあります。

例えば、トレーニングデータに偏りがある場合、生成AIの概要が特定のグループや立場に偏ったものになる可能性があります。

これらのメリット・デメリットを踏まえると、生成AIは検索結果の理解を容易にし、検索結果を拡充する可能性を秘めた技術です。しかし、生成AIの精度や偏りには十分注意する必要があります。

まとめ

ここまで、Web検索の最大手であるGoogleが生成AIを組み込んだことについて、私なりの考察を述べてきました。

生成AIは「ゲームチェンジャー」と表現されたり、iPhoneの登場と比較されることがありますが、大袈裟ではありません。

「過去のメディア」になりつつある検索大手Googleの動きは中止した方がよさそうです。